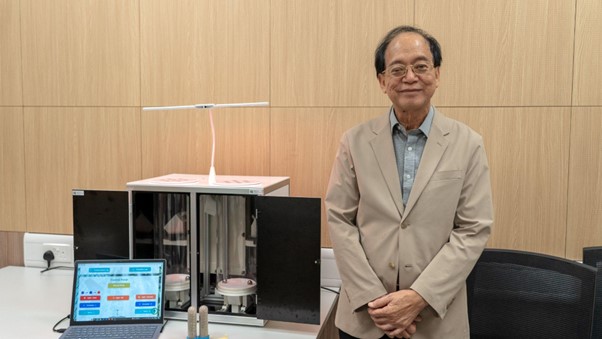

預料2050年全球人口將踏入百億大關,如何在人口膨脹及有限的空間下,提升農作物產量,是未來糧農業有待突破的瓶頸。眾所周知,傳統土耕方法受天氣及外在環境因素而影響作物產量及品質,水耕則難免耗用大量水資源。有見及此,一直以來在環境科學與生態學領域研究碩果甚豐的香港教育大學(教大)科學與環境學系顧問(環境科學)黃銘洪教授,與團隊研發了「便攜式氣耕系統」(Portable Aeroponic Culture Unit),針對糧農業發展不足,推廣一個有效方法,而且方便使用者研究植物與微生物的共生關係。此系統研發獲國際肯定,榮獲美國矽谷國際發明節2024銀獎、第九屆加拿大國際發明創新大賽銀獎及特別獎。

教大研發輕便儀器推廣氣耕法,方便研究人員研究作物生長,並成為生物科的良好教材。

確保作物在優質環境下成長

「便攜式氣耕系統」的一大特色,是採用了氣耕種植方法,避免土耕時泥土易受細菌、雜質、重金屬及農藥殘留物等影響,同時減低水耕植物根部易受細菌交叉感染的風險。相反,「便攜式氣耕系統」的根據氣耕方法,把水、營養、氧氣的氣霧直接噴灑在植物的根部,令植物吸收更快,對生長速度、效能及品質得以維持高水平。

黃銘洪教授表示,他與團隊將技術簡化、裝置變小,配合自動化監控系統和物聯網設備技術,能實時監控及管理環境條件,有效控制溫度、濕度和光暗周期。而且根部受到有效保護,隔絕害蟲、污染物等,確保作物在優質環境下茁壯成長。此外,系統設計優化水資源的利用,當灑水系統達到一定水平後,會自動收集及儲存起來,循環再用,減少水資源的浪費,大大緩解了空間、時間和資源的限制。

黃銘洪教授與研究團隊,憑「便攜式氣耕系統」,榮獲美國矽谷國際發明節2024銀獎、第九屆加拿大國際發明創新大賽銀獎及特別獎。

實驗與研究最佳良伴

黃銘洪教授提到,「相信大家小學時曾經獲派發種子放在棉花內,觀察生長的過程,但很多時候,由於忘記澆水、澆水過多或曬太陽時間太長,最後未能看到發芽便枯萎。而我們的系統剛好能讓學生細緻地觀察植物及其根部生長的過程。」「便攜式氣耕系統」除了克服傳統土耕及水耕的限制外,教學上亦成STEM的一份良好教材。例如小學生可以通過系統,直接觀察植物根部的成長過程,中學生則能從中深入了解物根部與微生物之間的共生關係。

「便攜式氣耕系統」同時是一個良好的教材,讓學生能夠細緻觀察植作的生長狀況。

黃教授以豆科植物的根部會與根瘤菌形成共生關係為例,根瘤菌能固定空氣中的氮氣,為植物提供營養。第二類的微生物是真菌,與植物根部建立複雜的網絡,真菌能增強吸收水分和養分的能力,這樣的互利共生現象,讓學生輕易地探索生態現象。此外,大學及研究生亦能通過系統,培育固氮細菌和真菌等微生物,作為研究及實驗之用。

系統不僅能讓使用者研究植物與微生物的共生關係,還能生產共生微生物。

STEM教育發展新視野

黃教授除了在環境科學與生態研究上鞠耕多年,在全球十萬名環境科學研究中排行第八,亦是環境科學與生態學領域引用率最高的華人科學家。

「便攜式氣耕系統」體積不大,方便移動,他希望系統能大規模生產,將之推廣到學校、教育機構、科學館等,作為教學工具,走進課堂與實驗室。他表示,系統能夠讓學生透過直接接觸的學習方式,觀察植物的生長過程,不再局限於課本上的抽象知識,「這不但能為學生提供豐富的學習資源,還能培養他們的研究、探索精神及提升學習興趣,有助推動STEM的教育的發展。」

香港教育大學(教大)科學與環境學系顧問(環境科學)黃銘洪教授,在環境科學及生態學領域中,是一位頂尖的先導專家。